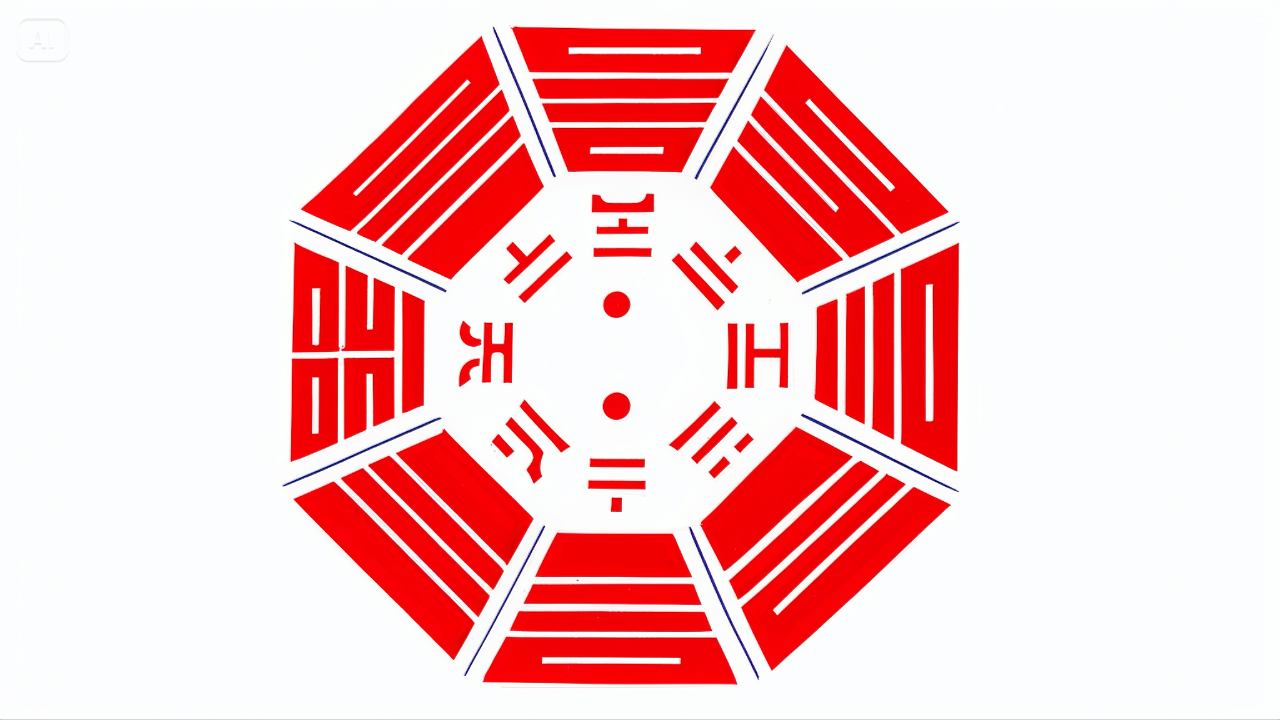

易经,连山

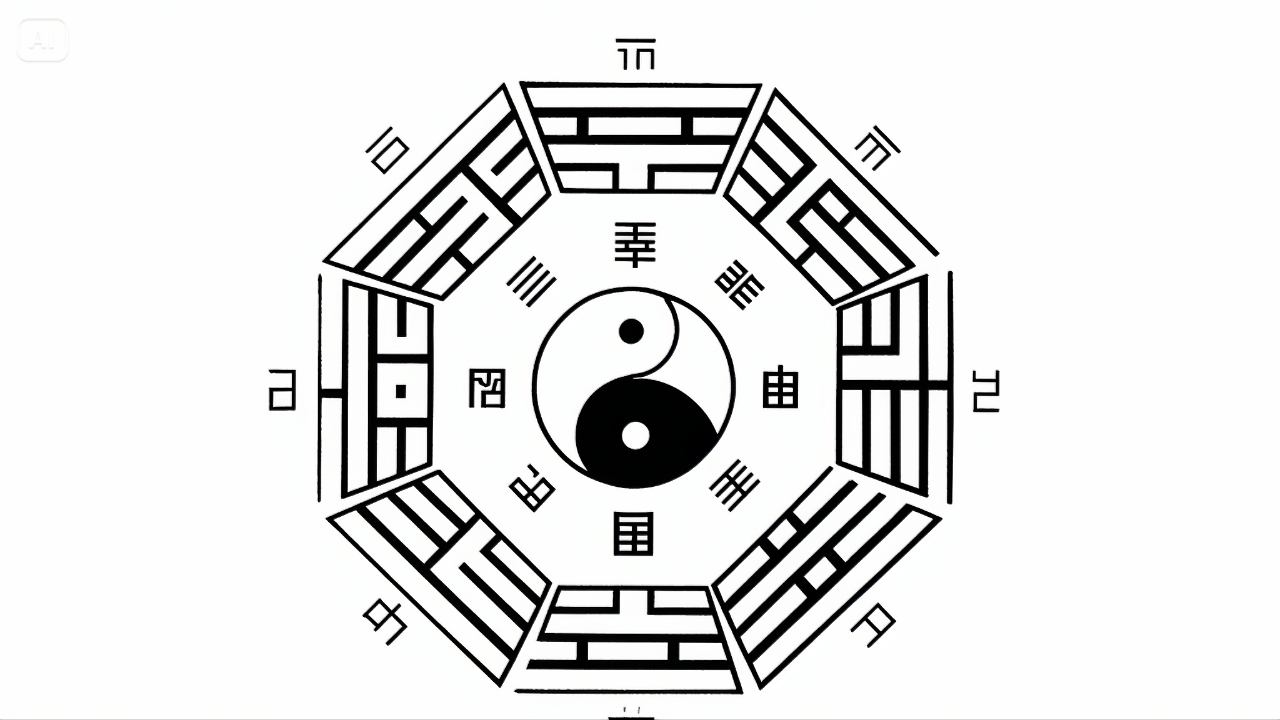

《易经》,又称《周易》,是中国古代的一部经典著作,被认为是中华文化的源头之一。它包含了古人对宇宙、自然、人生等各种现象的观察与思考,通过象、数、理、占等方法,揭示了天地万物变化的规律。在中国古代哲学、文化、政治等方面,《易经》都起到了重要的影响作用。

《易经》与《连山》概述

《易经》其实并不是一部单独的书,而是与“连山”和“归藏”共同组成了古代中国的三部易书。传统上认为,《连山》是夏朝的易,《归藏》是商朝的易,而《周易》则是周朝的易。《连山》在易学史上虽然地位较高,但由于年代久远,书籍已经失传,只留下了一些零星的记载。

《连山》的命名及象征意义

《连山》的名字据说与山岳的崇拜有关。在古代,山岳被认为是沟通天地的桥梁,具有神圣的意义。《连山》之名或许源于这种崇拜,象征着山峦相连、天地相通的状态。古人认为,天地万物的变化都像山岳一样,具有某种规律和顺序,而《连山》则通过对这些规律的描述,来帮助人们理解和预测自然界及人类社会的变化。

尽管《连山》已经失传,但我们可以从《周易》及其他古籍中看到它的影子。据传,《连山》以艮卦为首,艮卦代表山,寓意稳固与停顿。因此,《连山》的核心思想可能与山的稳定和力量有关,强调的是稳固与持久的力量,这与周易的“变易”思想形成了鲜明的对比。

《连山》与《周易》的思想对比

在《周易》中,“变易”是一个重要的概念,强调变化是宇宙万物的根本规律。而《连山》则可能更多地关注事物的稳定与持续。《连山》与《周易》共同展示了中国古代哲学中对“变”与“恒”的思考,即如何在不断变化的世界中寻找不变的法则。

《连山》对后世的影响

尽管《连山》已经不可考,但它的思想对后世影响深远。在中国文化中,稳定与变化的辩证关系一直是哲学讨论的重要主题。这一思想在后来的儒家、道家以及其他思想流派中得到了继承和发展。

总结

总结来说,《易经》中的《连山》虽然失传已久,但其所代表的思想和文化意义依然值得我们深入探讨。它不仅是中国古代思想的结晶,也是理解中华文明的一个重要维度。在当今社会,重新审视《连山》的意义,或许能为我们提供一些关于如何应对现代世界复杂变化的智慧。