易经智慧:整治腐败

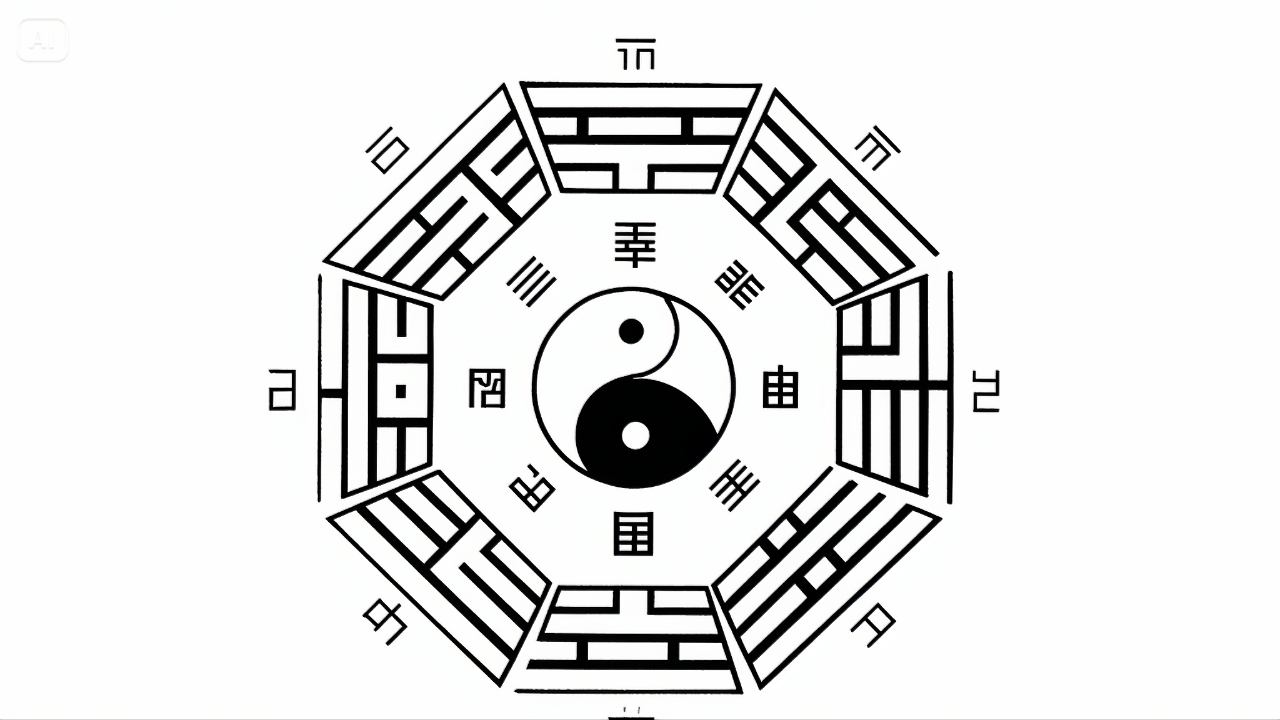

腐败现象自古以来就是阻碍社会发展、破坏公平正义的毒瘤。在当今时代,反腐败已经成为各国政府和社会的重要课题。古老的《易经》作为中国传统智慧的经典著作,揭示了宇宙的运转规律和人事的治理之道。其中的思想精髓,不仅可以指导个人修身养性,还能够为社会治理提供深刻的启示。在反腐倡廉方面,《易经》中的智慧和原则,更是可以为当代整治腐败提供思路和借鉴。

1. 阴阳平衡:制度与道德并重

《易经》的核心思想之一是“阴阳平衡”。在整治腐败中,这个原则强调制度与道德建设的并重。仅仅依靠严厉的制度制裁来打击腐败行为可能会在短期内有效果,但从长远来看,制度必须与道德建设相结合。通过树立正直、廉洁的社会风尚,增强社会成员的道德自律,才能真正形成“防腐”与“治腐”的长效机制。

易经中提到“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。这句话的含义是,法律与规章制度是“器”,它们是看得见的治理工具;而道德和价值观是“道”,它们是根本的指导思想。没有“道”的“器”只会成为形而上的框架,而没有“器”的“道”则无法落实。因此,反腐既要依靠法律制度的力量,又要重视官员的品德修养和廉政文化的建设。

2. 君子之道:以正治乱

《易经》中反复提到“君子之道”与“以正治乱”的理念,强调要以“正气”来压制邪气。君子之道不仅指领导者应具备高尚的德行,也意味着治理腐败要用正当的方法,而不能以腐制腐、以暴制乱。反腐败的核心在于正本清源,用“正”的力量去矫正歪风邪气。

例如,《易经·坤卦》中提到“地势坤,君子以厚德载物”。这一理念可以应用在反腐中,寓意领导者应以德为根,以公正、宽厚的方式去领导和管理,而不是滥用权力、压制异己。在实际反腐败行动中,要做到公正、公平,处理问题不偏不倚,才能赢得民众的信任和支持。

3. “变”与“通”中治理腐败

易经的精髓在于“变”与“通”。它教导我们在面对问题时,要因时而变,随势而通。腐败问题具有很强的隐蔽性和复杂性,治理腐败不能一成不变,而是要根据社会形势的变化采取灵活的策略。

在易经的“通变”哲学中,“变”是为了应对外界环境的变化,而“通”则是指不同策略之间的连贯与平衡。针对腐败,治理者要对腐败的根源有清晰的认识,不能只停留在表面。比如,在特定时期,腐败可能集中体现在经济领域,而在另一些时期,则可能在政治领域。因此,反腐策略要随着问题的变化而调整,而不是墨守成规。

4. 以和为贵:整治腐败的长效机制

《易经》中还有一个重要思想就是“以和为贵”。腐败治理最终目的是让社会和谐、有序地运行。真正有效的反腐不仅是清除腐败分子,更重要的是建立一套长效的、能防范腐败滋生的机制。这个机制的建立应以社会的和谐为目标,而不是简单的惩戒与威慑。

正如《易经》所说,“同声相应,同气相求”。反腐不仅要依靠法律法规的约束,更需要整个社会氛围的支持。通过培养良好的政治生态、建立公平公正的选人用人机制、提升社会成员的道德水准,才能从根本上铲除腐败的土壤。

5. “水滴石穿”:耐心与持续性是关键

腐败问题不是一朝一夕形成的,其治理更需要长期坚持、循序渐进。正如《易经》所说,“履霜,坚冰至”,这一句提醒我们,腐败之风的蔓延往往是从小处开始。腐败治理同样要有“水滴石穿”的耐心,从点滴做起,逐步积累。对于小的违纪行为和潜在的风险苗头,要有高度的警惕,不容忽视。

在反腐工作中,不能仅依靠几次轰轰烈烈的行动,而是要注重制度的落实和监督机制的完善。以《易经》之道看待腐败治理,要以长期坚持的毅力、智慧和包容来应对这场复杂的斗争。

结语

《易经》作为智慧的象征,为反腐败工作提供了独特的视角。它教导我们,在整治腐败的过程中,既要用制度的力量去制约,又要用道德的力量去引导;既要正本清源,又要因时而变;既要刚正不阿,又要以和为贵。反腐败的道路艰辛而漫长,但只有借助《易经》的智慧,以公正、智慧和包容的心态去应对,才能真正为社会清除腐败之风,重塑公平正义的秩序。